Labo Arts & Techs

Art media et récits transhumanistes

Comment les artistes s'inspirent-ils du fantasme de l’être augmenté et offrent de nouvelles perspectives aux récits transhumanistes ? Focus sur les différents points de vue artistiques et sur quelques interprétations concrètes de ce mouvement idéologique controversé.

Par Adrien Cornelissen

Article rédigé en partenariat avec la Revue AS

Depuis quelques années, des célébrités de la Silicon Valley comme Elon Musk ou Ray Kurzweil, pape de la pensée transhumaniste, se plaisent à bousculer les spectateurs·trices venus·es à leurs conférences : “L’être qui vivra mille ans est sans doute assis dans cette salle”… Ce genre de déclaration, aussi peu probable que provocante, révèle une idéologie solidement ancrée dans le domaine des technologies. Les NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies, intelligence artificielle et neurosciences) offriront à l’être du futur des capacités intellectuelles et physiques surdéveloppées. En quelques décennies, ce mouvement transhumaniste a fini par occuper une place de choix dans l'inconscient collectif avec la figure de l’être réparé (référence directe aux progrès médicaux) et celle de l’être augmenté, dont l’immortalité est devenue le dessein de ce mouvement.

Blade Runner, Ghost in the Shell ou plus récemment Lucy, incarnée par Scarlett Johansson, illustrent comment le cinéma grand public anticipe l’hybridation future entre l’humain et les technologies. Les artistes du spectacle vivant, et logiquement ceux et celles des arts médiatiques faisant usage des outils technologiques (langage informatique, algorithmes, …), se sont également appropriés·es le sujet et foisonnent de scénarios originaux. Comment sont digérés ces discours transhumanistes ? Quelles interprétations concrètes les artistes proposent-ils ? Le développement à suivre ne cherche pas l’exhaustivité des œuvres abordant le sujet mais constitue plutôt un panel de positions singulières. Entre technophobie et techno-prophétie, il existe, en effet, une pluralité de discours plus fins à analyser et surtout autrement plus captivants.

Co(AI)xistence de Justine Emard, 2017 - Photo © Mike Patten

Dialectique du pour et du contre

Il serait sans doute peu pertinent de proposer une lecture binaire du sujet. Bien que courante, la position du “pour ou contre le transhumanisme” est finalement inadaptée. L’artiste numérique français Grégory Chatonsky analyse parfaitement la problématique : “L'alternative transhumaniste est l'exemple même d'une fausse alternative où chaque camp renforce l'autre en le mettant en scène. La conjuration, concept hérité de Jacques Derrida, permet de prendre en compte cette ambivalence. En même temps que nous avons peur de quelque chose, nous appelons de nos vœux cette chose pour qu’elle arrive”. C’est donc de cette dialectique qu’il faut s’extraire afin de prendre la mesure du sujet. Dans ses projets artistiques comme Le Sacrifice (2018) ou It’s Not Really You (2016), Grégory Chatonsky montre, par exemple, que les êtres humains et les technologies ne s'opposent pas mais sont interdépendants : “Quand je travaille avec une intelligence artificielle, je la modifie, mais elle me modifie également en faisant des propositions inattendues qui influencent mon travail. Il s'agit de lier notre finitude à celle de la machine, de renforcer notre fragilité plutôt que croire à une possibilité d'éternité”.

Critique du discours marketing

Ensuite, peut-être faut-il nuancer ce sujet propice aux déclarations immodérées. Si les discours des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ou de certaines personnalités acquises à la cause, comme l’artiste philosophe Natasha Vita-More, se veulent optimistes sur une réalisation transhumaniste imminente, la réalité est bien différente. Donatien Aubert, artiste et auteur du livre Vers une disparition programmatique d’Homo Sapiens ? paru en 2017, précise cette pensée : “Tous les espoirs que concentre la prospective transhumaniste se fondent sur des connaissances souvent lacunaires sur le niveau réel d’avancement scientifique. L’intelligence artificielle constitue peut-être le leurre le plus important”. Même son de cloche pour Gilles Alvarez, directeur de la Biennale des arts numériques Nemo à Paris, pour qui le transhumanisme “est plus un concept marketing qu’un concept scientifique. Nous parlons beaucoup de leurs progrès mais ils ne sont pas à la hauteur des promesses. Ce qui m'intéresse, c’est l’imaginaire humain qui s’en dégage et ce qu’en font les artistes et les auteurs de science-fiction. Cet imaginaire est mille fois plus puissant que les technologies elles-mêmes. C’est un terrain formidable pour le design spéculatif”.

C’est également de ce paradoxe que se joue l'artiste Rocio Berenguer dans son projet Ergonomics (2017), une fiction chorégraphique s'inspirant des stratégies marketing et détournant les discours des entreprises de la Tech. À travers un spectacle de danse et de théâtre, l’artiste explore, de manière décalée et ironique, les thématiques contemporaines du corps futur et les clichés de l’innovation à l’heure du tout numérique. En l’espèce, l’entreprise fictive Ergonomics propose de remédier à la fatigue ou au stress infligés par notre quotidien, en promettant un maximum de confort, de sécurité et d’efficacité pour nos corps dans le futur. Les spectateurs·rices sont alors invité·es à suivre les consignes de cette étrange entreprise.

Body art et bio art

Pourtant, la recherche du corps augmenté est antérieure à cette époque “start-up nation”. Historiquement, les pionniers·ères dans la recherche du corps augmenté ont été des artistes plastiques classés·es dans les courants body art et bio art. L’artiste ORLAN a par exemple fait de son corps modifié par la chirurgie esthétique le matériau de son travail : mise en scène d’interventions chirurgicales dans une ambiance froide et austère, implants sur le front, reliquaires faits de chair, … une œuvre radicale qui porte la représentation du corps à l’heure des problématiques modernes (émancipation du corps des femmes, émergence des technologies, …).

Les années 2000 verront apparaître plusieurs artistes audacieux·ses : Eduardo Kac qui créa le premier lapin transgénique en lui introduisant un gène responsable de la fluorescence ou l’artiste australien Stelarc. Avec Ear on arm, ce dernier décidera de la greffe d’une oreille bionique sur son propre avant-bras, partiellement constituée d’une culture de ses propres cellules et de composants électroniques. L’artiste y inséra un micro enregistrant les bruits ambiants et un GPS permettant aux internautes de le suivre dans ses déplacements.

Hybridation homme-machine

Cette introduction d’éléments électroniques in vivo a amené d’autres artistes à formaliser le concept de post-humanisme et à expérimenter l'hybridation de l'homme et de la machine. Certains discours nous mettent ainsi en garde contre les dérives possibles, notamment celle de notre aliénation vis-à-vis des technologies. Les artistes canadiens Bill Vorn et Louis-Philippe Demers ont créé la performance chorégraphique Inferno (2015). Dans une ambiance sombre et oppressante, ils proposent à une vingtaine de personnes de revêtir des exosquelettes mécaniques les soumettant à un assujettissement quasi total, une heure durant. Dans cet enfer cybernétique, la vingtaine de spectateurs·trices cobayes renonce implicitement à son libre arbitre au nom du progrès technologique.

A contrario, l'artiste italien Marco Donnarumma se veut davantage optimiste dans sa vision des choses : “Je pense qu'il est stupide de rejeter totalement la technologie en la qualifiant abruptement de force négative. Dans ma pratique artistique, j'essaie de montrer comment la technologie est inévitablement un composant de ce qui fait de nous des humains, comment elle peut être utilisée pour malmener les stéréotypes et concevoir des manières différentes d'être au monde. Si ces possibilités ne sont pas toujours belles et réjouissantes, elles ont néanmoins les capacités d'enrichir notre expérience en en montrant les faces sombres et inhabituelles”, déclarait-il dans une interview publiée en 2018 dans le magazine Mouvement. Sa performance spéculative Eingeweide (2018) est une improvisation entre une machine et un performeur humain. Des capteurs attachés aux membres du danseur enregistrent tensions électriques et sons corporels et les transmettent à Amygdala, une machine intelligente qui réagit à son tour. L’artiste partage littéralement son corps avec une prothèse intelligente donnant naissance, in fine, à un nouvel être.

Quoi qu’il en soit, il en ressort un enjeu évident qui est celui de la coexistence entre l’homme et la machine. Dans l’installation vidéo Co(AI)xistence (2017), Justine Emard met justement en scène l’interaction entre le performeur Mirai Moriyama et le robot Alter. Dotés d’intelligences différentes, l’homme et le robot à forme humanoïde dialoguent à travers les signaux de leurs langages respectifs, corporel et verbal. A travers une expérience partagée, ces deux êtres tentent de définir de nouvelles perspectives de coexistence dans le monde.

Vers un “transnaturisme” ?

La tentative d’hybridité a sans doute été plus loin ces dernières années, au regard des nouveaux enjeux de notre époque. En somme, le transhumanisme peut parfois être vu comme une médaille à deux facettes : d’un côté les partisans·nes de l’ultra-technologie, de l’autre ceux·celles d’une décroissance. Il semble pourtant y avoir une convergence des luttes et des enjeux, par exemple en ce qui concerne l’écologie. Les jardins cybernétiques (2020) de Donatien Aubert montre, à travers une installation vidéo accompagnée de modèles 3D de végétaux disparus, comment la dimension cybernétique a fait son chemin en direction de la Silicon Valley et dans le domaine de l’écologie. Dans son travail, si la modernité a bouleversé le vivant et les milieux naturels, la réciproque est également vraie. “Dans quelques années, nous parlerons peut-être d’un art ‘transnaturiste’ ! Sans doute, certains artistes chercheront à réparer le vivant. D’ores et déjà, une forme d'écologie insère des puces électroniques dans les arbres pour leur ‘bien-être’. Un peu comme le transhumanisme espère réparer et améliorer l’humain, cette idéologie écolo-techno veut aussi réparer le vivant”, explique Gilles Alvarez.

Les jardins cybernétiques (Chrysalide n°3) de Donatien Aubert - Photo © Donatien Aubert

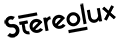

Une étape que semble avoir franchi le Mexicain Gilberto Esparza. Créées avec la complicité de chercheurs (ingénieurs, biologistes, roboticiens, ...), ses œuvres sont des entités hybrides, mi-électroniques, mi-organiques, qui abordent les enjeux environnementaux. Dans Plantas Nomadas (2010), l’artiste conçoit des biorobots constitués de plantes et de micro-organismes. Ces créatures nouvelles vivent dans un monde dépeuplé, près de rivières polluées par l’activité humaine et se déplacent pour trouver leurs nutriments nécessaires, en même temps qu’elles purifient la source d’eau. La pratique artistique du Mexicain établit ainsi un dialogue entre la science, les nouvelles technologies et l’impact de l’activité humaine sur la nature.

Dans son projet G5 (2020) – composé d’un spectacle éponyme et librement inspiré du G20 de l’ère politique moderne, d’une performance appelée Coexistence et d’une installation appelée Lithosys – Rocio Berenguer met en scène une narration post-anthropocène dans laquelle l'humain est mis à niveau des représentants des règnes végétal, animal et mécanique. Ce premier G5 s’organise alors pour présenter la première législation inter-espèces mondiale. Quel système ou langage universel peut rendre possible un débat entre toutes ces entités ? Lithosys propose par exemple une application à l'intelligence artificielle : celle de servir de système de traduction inter-espèce.

Loin des caricatures ordinaires et des discours préconçus, les artistes cités·es offrent une pluralité de scénarios futurs pour l’être humain. Influencés·es par les enjeux de leurs époques (problématiques de réappropriation corporelle, technologiques, écologiques ou autour du rapport au vivant), ces créateurs·trices continuent de participer à la longue construction des récits transhumanistes et influenceront à coup sûr les générations à venir, convaincues ou non par l’idéologie en question. Finalement, du moment que nous ne basculons pas de la fiction à la réalité, cela reste tout à fait plaisant à observer...

Article publié dans la Revue AS - Actualité de la Scénographie N°235

Le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux s’associe avec les Éditions AS (Actualités de la scénographie) pour une série d'articles consacrés aux technologies numériques, à l'art et au design. L'occasion de partager un point de vue original et documenté sur le futur des pratiques artistiques, en particulier dans le champ du spectacle vivant.

CLÔTURÉ I APPEL À RÉSIDENCE CROISÉE : STEREOLUX & RECTO VRSO

► Appel à résidence clôturé

Les artistes sélectionnées sont Léa Dedola & Katia Morel, pour le projet "Quand le coeur se serre".

Plus d'informations à venir

Stereolux et Recto VRso, le festival artistique de Laval Virtual, s’associent pour proposer un programme de résidences croisées autour des technologies immersives et des arts numériques.

Ce programme vise :

- à développer les réflexions autour de l’utilisation de ces technologies de réalité virtuelle et mixte comme médium artistique;

- à faire émerger de nouvelles propositions artistiques originales permettant d’explorer leur potentiel créatif;

- à accompagner la montée en compétence des artistes sur ce type de technologies.

THÉMATIQUE 2021 : ENVIRONNEMENT VIRTUEL

Les projets sont ouverts et peuvent s’axer sur plusieurs sujets tel que :

-Le vécu dans l’environnement virtuel

-Les codes du virtuel dans un environnement

-Les jeux d’illusions entre environnement réel et environnement virtuel

-Les questions d’environnements au regard de notre société

-Les environnements parallèles, multi-facettes, complémentaires, hybrides.

-La présence dans un environnement virtuel, et présence sociale multi-utilisateur.

APPORTS DE STEREOLUX & RECTO VRSO

- Accueil en résidences

- Apport financier

- Échange avec des experts

- Valorisation du projet, présentation et restitution

CONDITIONS & ÉLIGIBILITÉ

Ce programme prend la forme d’un appel à candidatures, à l'issue duquel sera sélectionné·e un·e artiste ou collectif. Il est ouvert à tous les artistes, français·es ou étranger·es, œuvrant dans les domaines du numérique résidant en France.

La candidature peut être portée individuellement ou collectivement.

CALENDRIER

Date limite de candidature : 8 mars 2021

Sélection et information du ou des lauréat·es : au plus tard le 22 mars 2021

Annonce publique du ou des lauréat·es en leur présence virtuelle : 16 avril 2021

Résidence n°1 (Stereolux) : du 31 mai au 4 juin 2021

Résidence n°2 (Laval Virtual) : du 14 au 18 juin 2021

Résidence n°3 (Stereolux) : du 21 au 25 juin 2021

Restitution publique envisagée : du 7 au 9 juillet 2021

Cet appel à résidence est organisé par Stereolux et Recto VRso, le festival artistique de Laval Virtual, avec le soutien de l’Institut Arts et Métiers de Laval - Équipe de recherche Présence & innovation du laboratoire LAMPA

Nuit Blanche des Chercheurs : L'imprévu dans l'art numérique avec Maotik

L'artiste Maotik, déjà croisé sur Scopitone et Electrons Libres, revient sur son processus de création d'œuvres numériques à l'occasion de la conférence "Algorithmes et art : rencontre du 3e type" sur laquelle il intervient dans le cadre de la Nuit Blanche des Chercheurs, jeudi 11 février en direct sur Youtube.

Comment exploitez-vous les algorithmes dans vos créations ?

Mes créations sont générées à partir d'un système informatique qui utilise des fonctions mathématiques, aussi nommées "algorithmes", afin de générer des éléments d'image. L'utilisation de la technologie numérique offre la possibilité de reproduire des données à l’infini selon des combinaisons diverses. L’animation visuelle évolue alors sous la forme d'un hasard contrôlé et d’une esthétique générative à forte composante architecturale.

Mes outils sont basés sur une architecture qui suit une certaine logique de fonctionnement, pouvant réagir à des données tels que l'analyse sonore lors de mes collaborations avec des musiciens, ou bien des données récupérées sur internet souvent liées à l'environnement et aux phénomènes naturels. L'idée est de créer une sculpture audiovisuelle qui peut réagir de différentes manières à chaque fois.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rapprocher algorithmes et art ? Et quel est l’impact de cette démarche sur la création artistique ?

Depuis mon Master en arts numériques, mon inspiration principale a toujours été ce livre d'Umberto Ecco, L'œuvre ouverte. Cet ouvrage parle de l’ acte d'improvisation créatrice lorsque la narrative de l'œuvre n'est pas figée et reste pour l’auteur un champ de possibilités à exploiter selon sa sensibilité. Utiliser des algorithmes dans mes projets me permet de créer des œuvres ouvertes. L’auteur et le public participent à l'œuvre et ce, de façon active, avec une collaboration nécessaire. L'idée est aussi de représenter artistiquement le monde qui nous entoure. En injectant des données réelles dans le système, celui-ci s'adapte et réagit en fonction de ces paramètres créant une sorte de vie synthétique.

Quelle part laissez-vous à l’imprévu ? Pouvez-vous nous donner un exemple d’un imprévu qui a abouti sur une belle surprise ?

J'utilise beaucoup de données aléatoires dans mon travail, ce qui permet au système de créer une composition visuelle assez imprévisible. Par exemple, quand je collabore avec des musiciens, je connecte une piste sonore à un effet visuel qui est aussi connecté à d'autres paramètres qui sont déclenchés d’une manière aléatoire. Les itérations qui en résultent sont illimitées et chaque expérience devient alors unique. Le but est de ne jamais avoir deux fois la même image. C'est vraiment une de mes obsessions. C'est une maîtrise de l'art de montrer l'imprévisible et de comprendre l'impact de l'accidentel. C’est toujours une surprise de contempler un système audiovisuel évoluer sans avoir totalement son contrôle, on arrive toujours à des résultats imprévus.

Documents utiles

L’art numérique passe au low-tech

Comment développer une activité artistique en cette période où tous les indicateurs incitent à des changements d’attitude, de production, de consommation ? En d’autres termes, comment passer du règne des nouvelles technologies, de la high-tech, à une démarche plus sobre dite “low-tech” ? Les problématiques environnementales, économiques et sociales s’expriment déjà fortement au travers de nombreuses créations. Mais la crise sanitaire actuelle renforce encore le sentiment d’urgence, la nécessité de changer de modèle, maintenant, sans spéculer sur le monde d’après, sans attendre demain…

Laurent Diouf

Article rédigé en partenariat avec le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux

Machine_Variation, Martin Messier & Nicolas Bernier - Photo © Julie Artacho

L’enjeu énergétique

Par opposition à la high-tech qui valorise parfois, à l’excès, des œuvres pétries de rayons laser, de capteurs sensoriels, d’armatures robotiques, de protocoles Internet et autres artefacts électroniques, nous voyons depuis quelques années des démarches artistiques prônant une certaine “décroissance technologique”. Si le cahier des charges du low-tech est parfois difficile à respecter pour les artistes du numérique, force est de constater que de nombreuses initiatives vont malgré tout dans ce sens.

L’énergie fossile, fissible ou renouvelable est le grand défi de notre temps. Si le XXIe siècle se tourne vers le tout électrique sans avoir encore trouvé une méthode de production "miracle", propre et stockable, il est assez drôle de constater qu’au siècle dernier, déjà, l’électricité était un enjeu majeur qui s’est renforcé lors des Trente Glorieuses, puis à la suite du choc pétrolier. L’heure était à la nucléarisation. L’association Le Cénotaphe, qui “mixe” vidéo, photo, art plastique, mise en scène et art numérique, a exhumé de vieux films de propagande orchestrés par l’État et EDF (incitation à la mécanisation, chauffage électrique, appareils ménagers...).

Gryllothal, Theo Jansen - Photo DR

Pour rendre compte de l’histoire de ce choix énergétique en mode low-tech, Le Cénotaphe a choisi le Cycloproj’, un vélo d’appartement trafiqué sur lequel le spectateur est invité à pédaler pour visionner ce montage d’archives. Il fournit ainsi une partie de l’énergie pour piloter cette “vidéo-installation interactive”. La vitesse et le rétropédalage permettent aussi de moduler le déroulé des images. La bande-son électronique peut être “customisée” par des percussions rudimentaires, un rondin de bois étant mis à disposition du public.

Yann Toma, artiste et enseignant-chercheur, a utilisé plusieurs fois ce principe, notamment pour son installation Dynamo Fukushima proposée à Paris en 2011. En soutien à la population japonaise victime du tsunami et la destruction de la centrale nucléaire de Fukushima, il invitait le public à pédaler sur des dizaines de vélos mis à disposition pour un happening sous la grande nef du Grand Palais. Quelques mois après la catastrophe, symboliquement, les dynamos illuminaient des ballons gonflés à l’hélium en hommage aux victimes et sinistrés.

Déléguer la production de la lumière aux organismes vivants capables de bioluminescence, c’était le pari de la start-up Organight qui proposait des feuilles autocollantes lumineuses pouvant servir d’enseignes ; le principe actif étant dérivé des réactions chimiques d’algues et de bactéries. Le designer Joris Laarman a préféré intégrer des cellules de lucioles dans une lampe bioluminescente ; ce qui en fait un objet “semi-vivant” (Half Life Lamp). Tout comme la lampe biocomposite d’Alexandre Echasseriau (Akadama) avec des algues à la source de son fonctionnement.

Mais ces projets, à mi-chemin entre low-tech et bio-tech, ne sont que des prototypes. La question énergétique reste entière lors du montage d’un spectacle. Ezra et sa compagnie Organic Orchestra tentent d’y répondre concrètement au travers de leur nouveau projet, ONIRI 2070. Cette performance poétique à plusieurs voix, imagée et sonorisée, fait le récit d’un monde imaginaire où les paysages et ambiances se succèdent de manière contrastée. Et l’envers du décor est révélé : le public peut voir comment le spectacle est fabriqué, en direct, avec quels objets, machines et manipulations. Mais surtout, Ezra et son équipe ont choisi d’optimiser leur consommation d’énergie. Là aussi, le vélo est central, tant pour le transport de ce spectacle itinérant que pour la production d’énergie. Pour autant, le public ne pédale pas. Ce sont des vélos à assistance électrique et l’énergie est stockée sur des batteries ou produite via des panneaux solaires. L’équation parfaite entre low-tech et high-tech. Au total, ce dispositif autonome doit permettre de jouer une heure, dans des endroits insolites sans dépasser 1 kWh d’énergie.

Recyclage et fusion

En février dernier, lors des Rencontres ArtLabo à Bourges, Nicolas Maigret (Disnovation.org) et les membres de son Collectif proposaient une intervention intitulée Post Growth (post-croissance). Disposés sur des tables, des objets et des cartes illustraient les différents problèmes de notre société de surconsommation et sa religion de la croissance infinie. Informatique effondriste, énergie zombie, néga-technologie, défuturation : le public était invité à discuter de “l'effondrement qui vient” et des moyens low-tech pour y faire face (ressources partagées, rupture avec l’esprit de prédation de l’agriculture intensive, fin des gadgets inutiles…).

Mur végétal, Cicia Hartmann - Photo © Cicia Hartmann

Lors du même événement, Cédric Carles (Atelier 21, Station E) proposait une contre-histoire des innovations énergétiques. Au cours de cette conférence, cet éco-designer a passé au crible les choix de supports et de matières premières faits par l’industrie. Surtout, il a mis en exergue les inventions low-tech oubliées, les impasses techniques délibérées, dictées par la logique du profit au détriment de la viabilité, de la pertinence de l’usage et de l’impact écologique. Sa démonstration sur la possibilité de recycler les piles alcalines était particulièrement significative de ces aberrations et restrictions.

D'ailleurs, en dehors des batteries, des recharges et de l’alimentation quasi-permanente de nos appareils, avons-nous une idée du nombre de piles que nous utilisons ? Krištof Kintera nous ouvre les yeux sur l’ampleur de ce gaspillage, en les collectant par centaines pour réaliser la maquette d’une sorte de ville tentaculaire. Cette Métropolis, entièrement fabriquée avec des piles usagées, intitulée Out of PowerTower, a été présentée lors de l’exposition Jusqu’ici tout va bien ? Archéologies d’un monde numérique au CENTQUATRE-Paris fin 2019/début 2020.

Refonte, Quentin Destieu & Sylvain Huguet (Dardex) - Photo © Luce Moreau/Gamerz

Krištof Kintera a également construit Post-naturalia, un paysage miniature avec une multitude de composants électroniques évoquant une jungle à la fois organique et numérique. En soi, ce genre d’assemblage et d’accumulation n’est pas nouveau. Ce qui est novateur ici, dans ce jeu de massacre exposant les entrailles des machines désossées, c’est ce rapport iconoclaste à la technique. Sous cette forme, le low-tech est bien une entreprise de désacralisation des nouvelles technologies.

Benjamin Gaulon (aka Recyclism) fixe des mécanismes et composants sur un panneau linéaire pour sa série Refunct Modular. Cet alignement de cartes-mères, transistors, diodes et petits haut-parleurs constitue une “fresque multimédia” tout en cliquetis et clignotements. Il reprend ce principe avec KindleGlitched, une série de liseuses Kindle défectueuses n’affichant que des images accidentées, “dé-générées”… Adepte du hacking créatif contre l’obsolescence des technologies, il poursuit cette démarche autour de son projet Nø School Nevers qui réunit d’autres hacktivistes et figures de la scène low-tech et “alter-tech” internationale.

Après avoir reprogrammé des Minitels, Benjamin Gaulon s’amuse à fondre les carcasses de ces ancêtres de la télématique. Mini(ng)tel est un amas de plastique informe dans lequel sont englués des morceaux de circuits imprimés et des LEDs en signature. Là aussi, ce type de concrétion est connue, mais pratiquée jusque-là sur des objets mécaniques, pas électroniques. C’est ce qui fait tout l’intérêt de cette œuvre figeant l’obsolescence de ces machines.

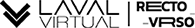

Un cran plus loin dans ce feu de joie artistique, Quentin Destieu et son complice Sylvain Huguet, réunis sous le pseudo Dardex, se sont transformés en métallurgistes pour extraire des composants électroniques de quoi fabriquer des outils primitifs (pointes de flèches, couteau...). Les éléments fondus et transformés (Refonte, Gold revolution) symbolisent une deuxième préhistoire, celle de l’informatique. Albert Aleksanteri Laine s’est livré aussi à cette extraction et fusion des métaux contenus dans nos ordinateurs. Un travail d’alchimiste pour rechercher l’or au milieu des cartes-mères dans des ateliers ouverts au public (gold diggers).

Détournements sonorisés

Ce recyclage de technologies “obsolètes” peut aussi se faire sans casse. C’est le cas avec le PAMAL_group qui a pour objectif la conservation et restauration d’œuvres d’art et de littérature numérique. Ce collectif de “médiarchéologistes” a, par exemple, ressuscité des œuvres appartenant à la protohistoire de l’art numérique comme les Videotext Poems conçus par Eduardo Kac en 1985-1986. Ce retour sur le passé, même si celui de l’informatique reste récent, est pleinement low-tech du fait de l’accélération constante des progrès techniques.

Nombre de bidouilleurs qui hantent les fab labs sont également dans cette optique qui mêle conservation, restructuration et innovation. En témoigne le formidable engouement pour les cartes Arduino. Très simple de conception et d’utilisation, open sources et modulables quasiment à l’infini, ces micro cartes-mères sont vraiment l’antithèse de la high-tech. Cette petite plaque bleue, destinée à l’origine à piloter des dispositifs multimédias interactifs, mais qui peut s’utiliser dans de multiples domaines, est l’interface idéale pour les artistes du numérique souhaitant se positionner sur le low-tech.

Focalisant sur de vieilles machines dont l’architecture ne dépasse pas 8 bits, la communauté du circuit bending s’inscrit dans ce mouvement. Sous son aspect rétro-futuriste, le circuit bending vise à “court-circuiter” les éléments et entrées des cartes imprimées au fer à souder, sans ligne de code. Loin d’embellir ou de transfigurer les objets, leurs structures sont mises à nu. Débarrassé de son habillage plastique aux couleurs chatoyantes, le gadget révèle sa “pauvreté” intérieure. Le circuit bending se déploie aussi sur des supports plus récents (Arduino, évidemment) et s’étend également à des modifications d’objets allant des jouets éducatifs aux premiers synthés.

Reed Ghazala, père putatif de la “toy music” rend compte de la diversité de l’univers musical englobant le circuit bending et des pratiques associées dans Home Made Sound Electronics paru en 2006. D’autres musiciens optent pour une approche plus mécanique qu’électronique, comme Pierre Bastien. Avec ses machines percussives et mélodiques, construites avec des pièces du jeu de construction Meccano, des objets de récupération et de vieux Casio, il a monté un orchestre baptisé Mecanium ayant compté des dizaines de machines. Certaines performances de Jérôme Nœtinger et de la Cellule d’intervention Métamkine relèvent aussi du low-tech ; notamment pour l’image (projecteur, miroir, fumée…) liée aux sons improvisés.

Martin Messier se situe sur ce terrain avec Projectors. Cette performance sonore repose sur l’emploi de vieux projecteurs 8 mm, dont les bruits amplifiés se combinent, ricochent et s’entrechoquent pour donner vie à une “symphonie mécanique”. Sewing Machine Orchestra est basée sur le même principe, mais avec une batterie de vieilles machines à coudre. La Chambre des Machines est une autre performance sonore low-tech de Martin Messier, coréalisée avec Nicolas Bernier, avec, sur scène, d’étranges et imposantes constructions en bois. Le duo actionne des leviers pour générer des sons. Il en existe aussi des versions plus petites agrémentées de claviers mécaniques, de vieux réveils et autres objets incongrus (Machine_Variation).

Out Of The Power Tower, Krištof Kintera - Photo DR

Artiste-sculpteur néerlandais, Theo Jansen construit des “robots”, des machines animées, dépourvues de toutes technologies modernes. Digne héritier de l’art cinétique et de Léonard de Vinci pour l’ingénierie, ses automates sont composés d’engrenages et d’éléments en bois ou en bambou, de tubulures en PVC et de voilures. Pas de moteurs ni de capteurs optiques, juste des structures articulées, éventuellement de l’air comprimé lorsqu’il n’y a pas de vent. Ces “créatures” semi-autonomes rôdant sur les plages (Strandbeest) ressemblent à de gigantesques insectes ou, pour certaines, aux tripodes de Star Wars…

Kris Vleeschouwer utilise aussi un matériau noble, le verre. Son installation Glass Works nous fait comprendre toute l’ampleur du recyclage des matières premières. À la fois low-tech et high-tech, ce dispositif consistait en un alignement de bouteilles en verre, près de 10 000, installées sur un système de crémaillère connecté aux conteneurs de recyclage disséminés dans une ville. À chaque fois que quelqu’un déposait une bouteille dans l’un d'eux, cela actionnait un mécanisme et une bouteille se fracassait alors au pied de l’installation. Mais celle-ci pouvait rester “muette” pendant des heures, soulignant combien ce combat pour le recyclage n’est pas encore gagné.

Le plastique, c’est fantastique

Le Staalplaat Soundsystem s’est emparé du fléau du plastique pour créer Plastic Souls, une sorte d’orgue flottant avec des bidons et bouteilles en plastique récupérés sur les plages et des tubes en PVC. Cette installation sonore a été présentée lors de l’ouverture de la nouvelle ambassade des Pays-Bas à Berlin. Emeric Jacob parcourt également les plages à la recherche de déchets en plastique et de bois flotté qu’il amalgame pour réaliser des sculptures plantées comme des sentinelles. Cicia Hartmann est aussi une adepte du recyclage des objets en plastique, de préférence ceux à usage unique, qu’elle désosse, aligne et compile méticuleusement. Elle crée, par exemple, un “mur végétal” composé de milliers de bouchons en plastique.

La plate-forme Precious Kitchen, développée par Hors-Studio, studio de design critique et spéculatif, utilise encore une autre technique pour recycler des chutes de néoprène et d’acétate de cellulose récupérées auprès d’industriels. Réduits en confettis ou en fibres, ces matériaux sont chauffés puis amalgamés pour concevoir de petits objets de déco et d’architecture d’intérieur. À la portée de tous, ne nécessitant pas un matériel très sophistiqué, cette démarche low-tech s’applique également au bois, cuir ou papier.

Le continent africain croule lui aussi sous le plastique. L’artiste ghanéen Benjamin Adjetey Okantey a réalisé une œuvre monumentale à partir de petits sacs contenant de l’eau potable jonchant le sol (Pure Water). Le documentaire Système K, paru en 2019, est la meilleure illustration du low-tech comme forme contrainte de création pour les artistes africains, là où c’est une forme choisie pour leurs homologues européens. Filmé dans le chaos de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, nous y voyons des artistes de rue qui se sont bricolés une tenue de cosmonaute en récupérant des feuilles d’aluminium pour haranguer les badauds. Nous suivons Freddy Tsimba, plasticien et sculpteur reconnu, qui travaille à partir de rebuts métalliques collectés au fil des conflits meurtriers (douilles, cartouchières, machettes…). Il réaffirme que, comme la majeure partie de la population, les artistes africains récupèrent et recyclent les déchets d’une consommation à laquelle ils n’ont pas accès.

Situé à la jonction des arts numériques, de la recherche et de l’industrie, le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux contribue activement aux réflexions autour des technologies numériques et de leur devenir en termes de potentiel et d’enjeux, d’usages et d’impacts sociétaux. www.stereolux.org

Article publié dans la Revue AS - Actualité de la Scénographie N°234

Le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux s’associe avec les Éditions AS (Actualités de la scénographie) pour une série d'articles consacrés aux technologies numériques, à l'art et au design. L'occasion de partager un point de vue original et documenté sur le futur des pratiques artistiques, en particulier dans le champ du spectacle vivant.

[replay] Les tables rondes du cycle "Vivre avec les algorithmes"

Face au contexte sanitaire, les tables rondes du cycle "Vivre avec les algorithmes" ont été maintenues en ligne, diffusées en direct sur les pages Youtube et Facebook de Stereolux.

Retrouvez ci-dessous ces trois tables rondes au cours desquelles artistes, designers et chercheur·ses partagent quelques pistes pour repenser les relations actuelles et futures entre humains et algorithmes.

Jeu. 3 déc. 2020

TABLE RONDE “LES TRAVAILLEURS INVISIBLES DU NUMÉRIQUE”

Cliquer sur un like ou lancer une simple recherche sur Google... Avec la massification des usages numériques, nos gestes du quotidien sont devenus une matière première qui alimente, souvent à notre insu, la puissance de feu des géants du Net. Dans les coulisses, des myriades de micro-travailleur·euses entraînent des IA, animent des chatbots. Invisibles mais omniprésentes, ces tâches répétitives et précaires interrogent en profondeur les mutations du travail et nos relations au numérique. Comment les internautes produisent-ils de la valeur sous couvert de divertissement et de services ? Comment notre dépendance aux GAFAM alimente-t-elle de nouvelles formes d'exploitation du travail ? Le design peut-il penser des alternatives ? Autant de questions évoquées ici par les artistes, chercheur·euses et designers invité·es lors d'une séance de keynotes suivie par une table-ronde.

Avec :

Paola Tubaro, chargée de recherche au CNRS

databigandsmall.com

Albertine Meunier, artiste

albertinemeunier.net

Thibault le Page et Léonard Faugeron, designers

Clickworkers,

Modération : Carine Claude, journaliste

carineclaudenews.wordpress.com

Mer. 09 déc. 2020

TABLE RONDE “DÉCONSTRUIRE LES ALGORITHMES”

Les algorithmes ont souvent la réputation d’être des boîtes noires insondables, notamment ceux dits d’apprentissage profond. Cet argument permet de ne pas remettre en cause les résultats des algorithmes, et concourt à leur non-démocratisation en les présentant comme des objets techniques experts. Alors que ceux-ci sont voués à prendre des décisions de plus en plus importantes, pour nous ou sur nous, la question de leur explicabilité et de leur transparence devient centrale. Les rendre accessibles et appréhendables par le plus grand nombre est donc un enjeu clé pour que les algorithmes s’intègrent de façon juste dans nos sociétés. Quel rôle jouent l’art et le design dans la déconstruction et l’appropriation de cette technologie ? Comment peuvent-ils aider à mieux appréhender les algorithmes et leurs enjeux ?

Avec :

David Benqué, designer

davidbenque.com

Soizic Penicaud, responsable du pôle Accompagnement, Etalab

RYBN, artistes

rybn.org

Tyler Reigeluth, Maître de conférences à l'Université catholique de Lille au sein de la chaire Ethique, Technologie et Transhumanismes

Modération : Frédérique Krupa, directrice du Digital Design Lab de l’École de design Nantes Atlantique

Jeu. 17 déc. 2020

TABLE RONDE “REPENSER LES ALGORITHMES”

Les algorithmes sont bien souvent intégrés à nos vies pour des objectifs d’efficacité, de productivité ou encore de minimisation du risque. Mais peut-on imaginer les algorithmes autrement ? Comment questionner ces principes de conception ? Quels nouveaux imaginaires développer autour de nos relations aux algorithmes ? Peut-on sortir d’une approche centrée sur l’efficience et la productivité, et penser les algorithmes comme des entités à part entière de notre environnement ?

En conclusion de ce cycle, artistes et designers explorent de nouvelles façons de penser et de concevoir notre relation avec les algorithmes.

Avec :

James Auger, designer

auger-loizeau.com

Yoan Ollivier, designer

Modération : Estelle Hary, designer

Table ronde organisée avec le soutien du Réseau Université de la Pluralité

Le Réseau Université de la Pluralité (U+) est une organisation ouverte et internationale dont la mission est de connecter les personnes et les organisations qui mobilisent les ressources de l’imaginaire pour explorer d’autres futurs.

Ce cycle est organisé en collaboration avec Estelle Hary, designer et doctorante en design au sein du RMIT University et affiliée au Centre de recherche en design (ENS Paris-Saclay / ENSCI - Les Ateliers) travaillant sur les liens entre design et algorithmes.

Ce cycle est également organisé en partenariat avec l’association Ping et le Digital Design Lab de l’École de design Nantes Atlantique.

Travailleurs invisibles, la face cachée de l'IA

Omniprésents mais invisibles, les « petites mains » du Web font tourner les réseaux et les IA. Une foule silencieuse qui interroge notre relation au travail et au numérique. En introduction de la table ronde “Travailleurs invisibles du numérique” qui a lieu jeudi 03 décembre à 19h (gratuit - en ligne), un état des lieux du digital labor.

Ils seraient près de 100 millions dans le monde. Sur tous les continents, les ouvriers invisibles de l'économie numérique s'activent derrière leurs écrans pour répondre aux demandes croissantes des géants du Net. Car pour entraîner leurs intelligences artificielles, ces derniers ont certes besoin de haute technologie, mais surtout de vases communicants : d'un côté, les big data fournies gracieusement et à leur insu par les internautes lors de leurs flâneries digitales. De l'autre, des petites mains pour les traiter.

C'est ainsi que pour quelques centimes d'euros, des milliers de micro-travailleurs épluchent nos interactions sur les réseaux sociaux, évaluent des publicités sur Facebook ou apprennent à un Captcha comment distinguer un chien d'une borne à incendie. Plus dérangeant, ils sont les oreilles indiscrètes qui écoutent nos conversations pour entraîner la voix de Cortana, l'assistante personnelle virtuelle de Microsoft ou donner de la pertinence aux réponses d'Alexa, celle d'Amazon.

Jeu, canular et autres illusions

Pour gérer ces masses colossales de données, les plateformes dédiées au micro-travail explosent, quitte à se transformer en usines à trolls en Russie ou en fermes d'élevage pour IA en Asie.

Le siège de la « Internet Research Agency » à Saint-Pétersbourg, l'usine à trolls russe accusée d'avoir manipulé les élections américaines.

Crédit : Charles Maynes - Voice of America, domaine public

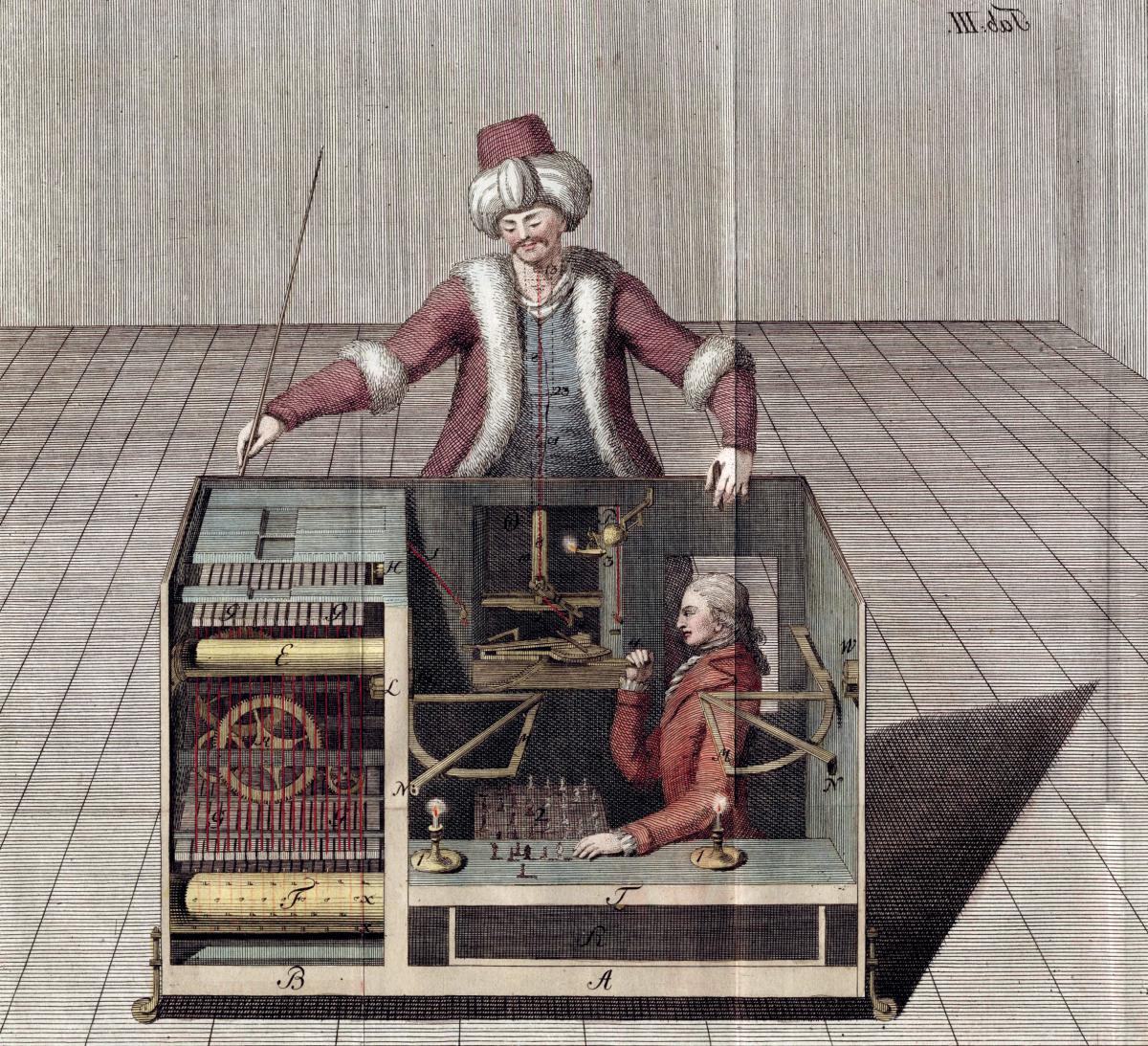

Avec plus de 500.000 micro-travailleurs à son actif, la plateforme Mechanical Turk créée dès 2005 par Amazon en est sans doute l'avatar le plus célèbre. Non sans une certaine forme d'ironie - de cynisme diraient certains - elle emprunte son nom au retentissant canular du Turc mécanique, un automate joueur d'échec factice qui a dupé toute l'Europe de la fin du XVIIIème siècle avec son mécanisme in fine manipulé par un humain. Son équivalent français Wirk affiche 50.000 contributeurs et a même dû fermer ses inscriptions. Selon une étude, ces plateformes regrouperaient plus de 250.000 micro-travailleurs « occasionnels » rien qu'en France.

Reconstitution du Turc mécanique créé par Wolfgang von Kempelen en 1770, qui dupera aussi bien Napoléon Bonaparte que Benjamin Franklin.

Crédit : Joseph Racknitz — Humboldt University Library, domaine public

A la manière de l'ancestral Turc mécanique, certaines interactions homme-IA animées par les micro-travailleurs prennent parfois des formes déconcertantes. Et lorsqu'un humain se cache derrière un chatbot, le résultat peut s'avérer absurde, comme chez GoButler où les employés faisaient les 3/8 pour se relayer et répondre aux demandes des utilisateurs. Lorsque les artistes et les designers s'en mêlent, le chatbot peut même devenir un imposteur comme avec le jeu japonais Artificial Intelligence Werewolf.

Back to the future

Répétitivité et déshumanisation des tâches, travail peu qualifié dont on ne connaît ni l'objectif, ni le client, isolement de ces myriades de micro-travailleurs invisibles derrière leur écran, souvent précaires et dépourvus de protection sociale... Les conséquences de cette « ubérisation » de l'économie numérique à l'ère du digital labor restent difficile à évaluer, même si le retour à un tâcheronnage que l'on pensait périmé rebat les cartes du capitalisme de l'information et des relations de l'homme au travail.

Crédit : Domaine public

Au-delà de la monétisation à grande échelle de nos activités sur le web, ces plateformes peuvent également servir de passerelles à la prolifération de contenus viraux et à la circulation de fausses informations. Une véritable industrie de la post-vérité pilotée à partir des fourmilières à clics mises en lumière par le scandale Cambridge Analytica et le vote du Brexit. Ou comment faire vaciller le bon déroulement d'un processus démocratique pour le confort d'une pub personnalisée.

Article écrit par Carine Claude

JEU 03 DÉC - 19H00

TABLE RONDE « Travailleurs invisibles du numérique »

En ligne

Avec la massification des usages numériques, nos gestes du quotidien sont devenus une matière première qui alimente, souvent à notre insu, la puissance de feu des géants du Net. Dans les coulisses, des myriades de micro-travailleurs entraînent des IA, animent des chatbots. Invisibles mais omniprésentes, ces tâches répétitives et précaires interrogent en profondeur les mutations du travail et nos relations au numérique. Comment les internautes produisent-ils de la valeur sous couvert de divertissement et de services ? Comment notre dépendance aux GAFAM alimente-t-elle de nouvelles formes d'exploitation du travail ? Le design peut-il penser des alternatives ? Autant de questions qui seront évoquées par les artistes, chercheurs et designers invités lors d'une séance de keynotes suivie par une table-ronde ouverte aux discussions avec le public.

Gratuit (inscription conseillée)

+ infos

cycle "vivre avec les algorithmes" : interview d'Estelle Hary sur les liens entre humains et algorithmes

En décembre 2020 le Labo Arts & Techs propose un cycle intitulé "Vivre avec les algorithmes", dont la programmation a été co-construite avec Estelle Hary, designer et doctorante, spécialisée dans les liens entre design et algorithme. Elle revient dans cette interview sur le choix de replacer l’humain au coeur des réflexions concernant les algorithmes et d'aborder, au long de ce cycle, les relations actuelles et futures entre humains et algorithmes.

cycle algorithme

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous intéresser aux algorithmes ?

Partout mais invisibles, les algorithmes me paraissent être un objet soigneusement caché, alors qu’en vue de leurs enjeux, il y aurait tout intérêt à les mettre plus en lumière et en débat. Je pense que des pratiques de design peuvent se développer pour justement permettre cela. À titre personnel, je m’intéresse surtout à deux approches par le design des algorithmes.

La première, dans la continuité de projets comme Utop/Dystop(IA) menés au sein du studio Design Friction, est celui des imaginaires que nous entretenons avec cette technologie, et comment, par le design fiction, nous pouvons les questionner et les ouvrir.

La seconde s’intéresse aux modes de conception et de mise en place des algorithmes dans nos quotidiens pour permettre une reprise en main du déploiement de ces technologies par les individus et les communautés.

Comment avez-vous construit le cycle “Vivre avec les algorithmes” ? Pourquoi avoir choisi un axe social (relations entre humains et algorithmes) ?

Les algorithmes et les problèmes qui les sous-tendent sont souvent pris sous un angle purement technique sans nécessairement les remettre dans leurs contextes social et culturel. Cela invisibilise toutes les formes d’interventions humaines dans la construction des algorithmes, de leur conception à leur fonctionnement quotidien, ce qui participe à les rendre indiscutables.

Ce cycle cherche donc à remettre l’humain au coeur des réflexions concernant les algorithmes et à ouvrir les discussions sur l’impact sociétal de cette technologie. À ce titre, trois pistes sont apparues particulièrement pertinentes.Tout d’abord, celle du travail amène autant la question de la relation au travail que celle de la collaboration avec des systèmes algorithmiques. Cela a soulevé le point de la transparence et de l’intelligibilité des algorithmes, car bien souvent ceux-ci sont incompréhensibles de la part de leurs usagers, et parfois même de celle de leurs concepteurs. Il est intéressant d’observer les pratiques de transparence émergentes, allant d’approches très normatives, comme la législation garantissant des principes de transparence, à des approches plus empiriques et collectives, avec des formes de résistance et de manipulation des algorithmes basées sur l’observation de leur manifestation dans le quotidien. Ces formes de subversion soulèvent alors la question des rapports alternatifs que l’on peut développer avec les algorithmes, par la pratique, mais aussi, ce qui sera exploré en particulier dans le troisième temps du cycle, par les imaginaires.

Ce cycle cherche à remettre l’humain au coeur des réflexions concernant les algorithmes et à ouvrir les discussions sur l’impact sociétal de cette technologie.

Aborder les algorithmes pendant la crise sanitaire actuelle est d’autant plus percutant, qu’est-ce que cette période révèle de notre façon d’exploiter les algorithmes ?

D’un côté, cela met en lumière une pensée bien particulière considérant qu’insérer toujours plus de technologies équivaut au terme progrès. Ainsi, plus des réponses technologiques sont apportées à tout type de problème, mieux c’est. C’est ce que le chercheur Evgeny Morozov appelle le solutionnisme technologique, et ce que Sean Martin McDonald a plus récemment décrit comme un théâtre technologique, où des solutions technologiques sont mises en place pour donner l’impression que les problèmes sont gérés sans pour autant vraiment le faire.

De l’autre, la crise actuelle a révélé la limite des algorithmes. Alors qu’une partie des algorithmes développés actuellement sont conçus pour permettre de « prédire » l’avenir, voir, comme le note les philosophes Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, de le faire advenir avant qu’il ne se produise grâce à l’acte de prédiction en tant que tel, et par extension aider à réduire l’incertitude, on s’est rendu compte qu’ils n’ont pas été très utiles face à la crise sanitaire. Ceci n’est pas très étonnant. De nombreux chercheurs, comme Dominique Cardon, ont souligné la capacité des algorithmes à observer et révéler les patterns réguliers de la réalité. Cela est possible seulement lorsque des données existent et sont accessibles. Dans le cas de la crise sanitaire, les données n’étaient pas là, et aucun algorithme ne pouvait vraisemblablement venir à l’aide au début de la crise, et même maintenant cela reste à démontrer.

D’après-vous, les algorithmes peuvent-ils nous aider à sortir de la crise et à réinventer des modèles sociaux, ou au contraire, peuvent-ils nous freiner, nous dévier dans notre quête au progrès ?

En l’état actuel, il est difficile de penser que les algorithmes vont nous aider à tout résoudre, notamment à cause des éléments décrits précédemment. En effet, si l’on considère que mettre en place un algorithme résout tout, alors on n’ira jamais remettre en question le système culturel et social sur lequel il repose et qu’il l’a construit. Au contraire, il risque de renforcer les modes de fonctionnement du système comme on put le démontrer des chercheuses comme Cathy O’Neil ou Ruha Benjamin. On est très loin d’une réinvention des modèles sociaux dans cette perspective, mais plus d’une automatisation des modes d’existence présents sans les remettre en question.

Finalement, l'algorithme a-t-il de beaux jours devant lui ?

Les algorithmes nous accompagnent depuis l’Antiquité, il est difficile d’imaginer qu’ils vont soudainement disparaître. Aujourd’hui se dessine de réels enjeux de gouvernance de ces technologies qui demande à les aborder de façon critique : pourquoi, pour qui et comment voulons-nous les implémenter ? Le designer Matthieu Cherubini a proposé une exploration intéressante des enjeux éthiques de conception d’algorithmes de voiture autonomes qui révélait l’importance de la réponse à ces questions dans les décisions finales prises par l’algorithme.

Estelle Hary est designer et doctorante en design au sein du RMIT University et affiliée au Centre de recherche en design (ENS Paris-Saclay / ENSCI - Les Ateliers) travaillant sur les liens entre design et algorithmes. Elle travaille également au sein de la CNIL et a co-fondé le studio Design Friction qui explore des futurs possibles afin de mieux comprendre les problématiques d'aujourd'hui liées aux technologies.

Estelle Hary est designer et doctorante en design au sein du RMIT University et affiliée au Centre de recherche en design (ENS Paris-Saclay / ENSCI - Les Ateliers) travaillant sur les liens entre design et algorithmes. Elle travaille également au sein de la CNIL et a co-fondé le studio Design Friction qui explore des futurs possibles afin de mieux comprendre les problématiques d'aujourd'hui liées aux technologies.

Avec le Labo Arts & Techs de Stereolux, elle a co-construit le cycle "Vivre les algorithmes"

Les événements du cycle :

Table ronde “Les travailleurs invisibles du numérique”

Table ronde “Déconstruire les algorithmes”

Atelier “Algorithmes compagnons”

Table ronde “Repenser les algorithmes”

L'art sans artiste ? Impact de la crise sanitaire sur les arts numériques

Alors que la crise sanitaire semble favoriser l’usage des technologies digitales, la mise en place de restrictions attenantes participe à l’érosion des valeurs essentielles de la culture. D’un autre côté, confinement et mesures de distanciation ont distendu les rapports qu’entretiennent les arts et le spectacle avec leur public. Stoppé dans son élan par l’annulation des festivals, le report de résidences, de répétitions et de diffusions, tout le secteur se trouve fragilisé. Qu’en est-il cependant des pratiques artistiques numériques et de leurs acteurs ? Ont-ils été favorisés durant cette période par une connectivité accrue et l’usage de technologies dites “dématérialisées” ? L’usage de médias numériques favorise-il la création et la diffusion dans un monde en crise ? Quelques réponses…

Par Maxence Grugier

Article rédigé en partenariat avec le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux

De l’avis de certains observateurs, il n’y aurait pas plus désincarnés que les arts numériques. Un point de vue régulièrement remis en question par l’omniprésence de matériel, hardware et machines bien réelles qui occupent le champ de la création digitale depuis ses débuts. Reste qu’une connectivité accrue et la possibilité d’échanger, de collaborer et de créer ensemble au quotidien dans l’espace abstrait de l’informatique en réseau, allié à l’usage de technologies de calcul et de création permettant le partage à distance en temps réel, s’avèrent certainement propices à une certaine agilité. Une caractéristique difficile à reproduire dans des disciplines nécessitant la présence de ses participants dans un même espace, comme c’est le cas pour la plupart des disciplines du spectacle vivant. Pour autant, les arts numériques sont – et ont toujours été – pluriels ; et s’ils utilisent des machines, ces acteurs investissent également des domaines et des pratiques diverses et variées comme la danse, le théâtre, la performance ou les musiques live, qui exigent également de travailler en mode présentiel. De ce point de vue, les artistes du numérique, comme les autres, ont parfois à souffrir de l’éloignement et de la nécessité de travailler à distance ; d’autant que ce domaine doit faire face à d’autres difficultés – techniques celles-là – telles que les inévitables problèmes de connexion, l’obligation de mise à jour ou les fastidieuses lenteurs de calculs nécessaires à l’élaboration de certains dispositifs. Reste que l’usage des technologies distancielles par essence, telles que les tablettes, le smartphone ou la vidéo en ligne, permet, parfois, de pallier certaines difficultés ou de proposer une alternative à l’immobilisation générale.

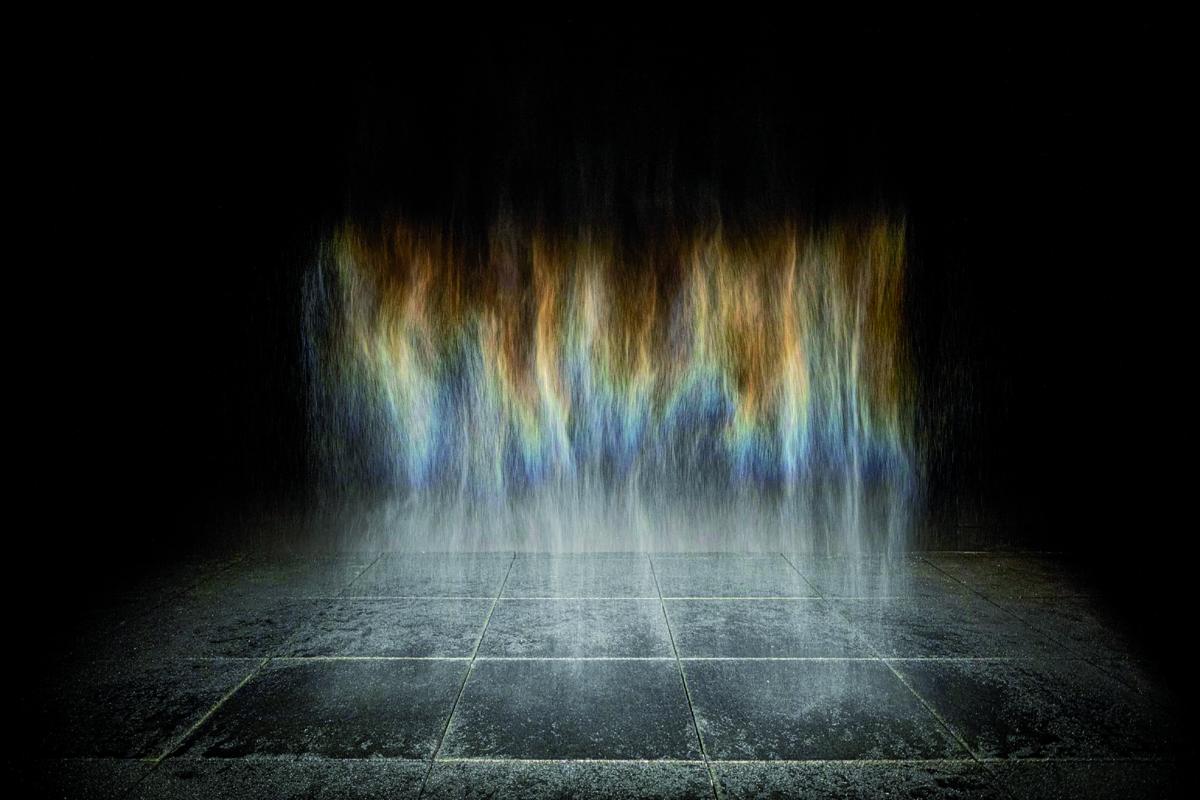

Beauty, 1993 de Olafur Eliasson, 2017, Montréal - Photo © Maxence Grugier

Beauty, 1993 de Olafur Eliasson, 2017, Montréal - Photo © Maxence Grugier

Repenser l’art en crise

Comment produire et diffuser de l’art et du spectacle dans un monde en crise, alors qu’une bonne partie des activités de la filière culturelle s’est mise en pause ? Avec la fermeture des salles des arts de la scène, ce sont non seulement les performances publiques mais aussi les répétitions qui sont devenues impossibles. À partir du mois de mars 2020, la plupart des institutions culturelles a fermé ses portes indéfiniment ou réduit drastiquement ses services. Les annulations et reports de festivals, d’expositions, d’événements et de performances pénalisent tout un secteur comptant des sociétés de production et d’accompagnement, mais aussi des équipes sur le terrain, des techniciens et des prestataires. Dans les musées, en studios comme à la scène, tous ont dû revoir leurs stratégies et leurs plannings. Cette situation inédite génère des points de vue opposés. “How can we think of art at a time like this ?”(1) (“Comment penser à l’art à une époque comme celle-ci ?”), s’interrogent par exemple les commissaires d’exposition Barbara Pollack et Anne Verhallen dans un article pour Vice, tandis que la dramaturge Emma Dante, qui devait faire l’actualité cet été en Avignon (et à Cannes pour son film Les sœurs Macaluso) déclare au contraire : “Ce virus ne va pas changer mon être d’artiste”. Pour Mami Kataoka, directrice du Musée Mori à Tokyo (également présidente du conseil du CINAM – Comité international des musées et collections d'arts modernes), “les responsables des institutions culturelles doivent se pencher sur la gestion des musées à long terme car cette situation perdurera”. Dans une interview pour le magazine Studio International(2), elle explique comment son musée a rapidement optimisé sa présence en ligne, avec l’ouverture du Mori Museum Digital, et comment l’usage des médias sociaux pendant la pandémie a imposé de nouvelles exigences : “Alors que la présence en ligne devient une plate-forme importante pour les institutions artistiques, nous veillerons à ce que la qualité du contenu soit aussi élevée que les expositions organisées existantes”. Si faire de l’art avec les artistes relève de l’ordre naturel des choses, faire sans eux présente d’autres défis. Dans un entretien (toujours pour Studio International), Yuko Hasegawa, directrice artistique du Musée d’art contemporain de Tokyo, raconte par exemple qu’elle a dû construire une rétrospective autour du travail d’Olafur Eliasson sans la présence de l’artiste(3) ! Eliasson, dont l’œuvre s’organise autour de la présence/absence de l’humain et d’un souci pour l’environnement, doit d’ailleurs se sentir particulièrement préoccupé à l’heure actuelle.

Space Dances aux Subsistances - Photo © Laure Birembaut

Space Dances aux Subsistances - Photo © Laure Birembaut

Des solutions alternatives

Comme une réponse à cette période floue et anxiogène, des services innovants et des efforts intensifs ont en effet été déployés ces derniers mois pour fournir des prestations alternatives et/ou supplémentaires en utilisant les plates-formes numériques mondialement connues que sont YouTube, Zoom, Vimeo ou Twitch, ainsi que les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram ou même TikTok. Le fait qu’autant d’institutions publiques aient recours à ces services, des produits proposés par des entités privées – mais offerts gratuitement (en échange de nos données) – peut troubler ou sembler étrange. Ils se sont cependant avérés utiles durant la crise, permettant de maintenir au minimum les activités essentielles pour les acteurs du champ culturel que sont le partage, la communication, les rencontres (virtuelles ici) et la discussion, en restant connectés les uns aux autres et en partageant des stratégies permettant de repenser l’art et le spectacle en temps de pandémie. À l’exemple du CINARS (organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser et soutenir l’exportation des arts de la scène au Canada) qui réunissait le 17 juin dernier(4) près d’une vingtaine de professionnels : chorégraphes, metteur.euse.s en scène, directeur.trice.s artistiques, directeur.trice.s et programmateur.trice.s issue.e.s d’organisme internationaux aussi variés que La Place des Arts (Canada), le Festival Internacional Cervantino (Mexique), le FringeArts (USA), le SiDance Festival (Corée), l’OperaEstate Festival (Italie) ou la Scène nationale La Comète (France) au cours d’un webinaire pluridisciplinaire où chacun partageait points de vue et stratégies afin de remédier aux problématiques inédites générées par cette période exceptionnelle. Là encore, la communication reste au cœur de l’actualité pour continuer de faire vivre la création et son écosystème.

L’art à distance

“Quelles stratégies créatives et formats alternatifs sont envisageables face à une mobilité restreinte ? Quel rôle la technologie est-elle susceptible de jouer dans ce contexte et quels réseaux culturels et sociaux sont pertinents ?”

Certains organismes ont par ailleurs très rapidement rebondi, proposant aux artistes de créer en fonction des modalités de restrictions imposées par la crise sanitaire. C’est le cas de Pro-Helvetia, un organisme qui soutient et diffuse l'art et la culture suisses à l’international comme au national, qui dès le mois d’avril 2020 lançait son appel à projet Close Distance. Le titre et la thématique du projet, “Nouveaux formats recherchés”, dit tout des préoccupations des institutions culturelles internationales. Dans ce cadre, l’appel pose d’ailleurs des questions importantes qui résument également très bien l’importance des technologies du numérique dans cette crise : “Quelles stratégies créatives et formats alternatifs sont envisageables face à une mobilité restreinte ? Quel rôle la technologie est-elle susceptible de jouer dans ce contexte et quels réseaux culturels et sociaux sont pertinents ?”. Pour autant ce sont toutes les disciplines artistiques qui sont encouragées : design, médias interactifs, littérature, musique, danse, théâtre, arts visuels et projets interdisciplinaires. L’organisme explique également rechercher “des projets qui initient ou intensifient de nouveaux formats dans le contexte actuel de mobilité réduite”. Une évidence tant les nouveaux formats de réflexion, les réseaux, les plates-formes ainsi que les collaborations artistiques expérimentales présentent bien évidemment un intérêt tout particulier dans une époque bouleversée. Pour autant, il ne s’agit pas uniquement de produire de l’art “pour le temps présent” puisqu’il est également précisé que “la priorité sera accordée aux projets susceptibles de perdurer au-delà de la crise du Coronavirus et visant à repenser la mobilité à long terme”. Une quête de pérennité qui suppose une vision à long terme à la fois rassurante et sinistre, des possibles répercussions de ce que pourrait être “le monde d’après” dans le cadre de la production culturelle.

Nouveaux formats

Pour les festivals et événements, la situation s’avère également compliquée. Alors que le fameux Festival Scopitone (pionnier des manifestations d’arts numériques en France) annonçait en mars l’annulation de son événement, le Festival Maintenant à Rennes, qui se tiendra du 2 au 11 octobre 2020, annonce de son côté une édition maintenue mais “singulière”. Pour son anniversaire (la manifestation fête ses vingt ans cette année), les responsables doivent prendre en compte “les restrictions qui impactent la capacité d’accueil et les incertitudes concernant la mobilité internationale des artistes”. Un climat qui oblige à s’adapter continuellement et à collaborer au plus près avec les artistes, mais aussi avec les partenaires et les collectivités. “Maintenant sera hybride”, annonce le Festival. “Nous explorons de nouvelles expériences à vivre dans différents univers, afin d’y présenter créations, performances et conférences.” Quels seront ces nouveaux formats ? Ce pourrait être des “spectacles par téléphone” comme le proposait en juillet dernier le Théâtre de l’Hexagone, haut lieu des expériences art-science et arts numériques à Grenoble ? L’équipe des relations avec le public offrant des spectacles de vingt minutes sur le thème de la pandémie. Ou encore la possibilité de se connecter en direct à divers lieux de création comme le Dômesicle en ligne de la SAT (Société des arts technologiques de Montréal) ? La Satosphère offrant des concerts et DJ set en direct dans l’environnement exceptionnel de son dôme multimédia. De son côté, le Nabi Center de Seoul proposait tout l’été la visite virtuelle de ses œuvres ainsi que des rencontres en ligne autour de différents thèmes des arts numériques (AI + culture : code, compose, play, Art & creativity : variations of creativity, ...).

La crise, vecteur d’inspiration

Pour autant, tout n’est pas sombre et la crise actuelle, en plus d’inspirer des alternatives, peut être aussi l’occasion d’une prise de conscience et de créations de nouvelles œuvres inspirées par l’événement. À ce titre, les technologies telles que la réalité virtuelle, mixte et augmentée ont leur rôle à jouer dans une période comme la nôtre. C’est le cas avec Passage, un premier film en réalité mixte (capté live, sans effets spéciaux et sans postproduction) réalisé par le studio Théoriz de Villeurbanne, officiellement en ligne depuis quelques mois(5). Entre performance artistique et nouveau cinéma, Passage est une œuvre pluridisciplinaire visible sur ordinateur ou tablette faisant appel à diverses disciplines (danse, vidéo live, technologies du jeu vidéo) dont le scénario pourrait être un écho à l’époque puisqu’il met en scène deux danseurs isolés cherchant à se rejoindre à travers un mystérieux passage. Réactif, Théoriz Studio étudie d’ailleurs de nouvelles manières de gérer des évènements publics avec des solutions innovantes. Grâce aux techniques de réalités mixte et augmentée, le Studio rêve de créer des événements auxquels des VIP pourraient assister en mode “virtuel” : “Cela permettrait d’aborder les rassemblements culturels, festivals, biennales, ... d’une manière moins stressante en matière de jauge, en gérant les imprévus comme une hypothétique seconde vague”, explique son responsable, David-Alexandre Chanel.

De son côté, la Compagnie Natacha Paquignon travaille sur une expérience de danse en réalité augmentée évoquant elle aussi la situation actuelle. Space Dances(6), est une œuvre en déambulation proposant des scènes chorégraphiées où les éléments et personnages qui apparaissent ne sont pas réellement présents. Uniquement visible via la réalité augmentée, il s’agit de fantômes, d’entités qui ont peut-être vécus dans les lieux que le public explore durant son parcours. Le spectateur voit des danseurs évoluer dans l’espace autour de lui, entend des voix qui racontent des choses sur le lieu et fait apparaître d’autres espaces en réalité augmentée sous forme de miniatures. Une étude de la relation corps/technologie qui est au cœur du travail de la chorégraphe et pourrait nous aider à repenser les conditions d’isolement provoquées par la pandémie. “La façon dont nous nous comportons en groupe, notre perception de ‘l’être ensemble’ et de l’espace, font partie des sujets que j’aborde dans mon travail. Je pense que l’expérience chorégraphique peut apporter des solutions en ce qui concerne les problèmes de relations à l’autre qui nous préoccupent aujourd’hui”, explique l’intéressée. Le confinement a obligé la chorégraphe à se poser et à réfléchir à “comment la réalité augmentée et la danse pouvaient raconter du particulier, de l’ordre du rapport à l’espace, virtuel ou réel, et à une relation intime avec l’œuvre. Space Dances fait réfléchir sur le besoin de temps collectifs essentiels au spectacle, mais aussi à la façon dont nous pouvons diffuser des œuvres et avoir accès à quelque chose de l’ordre de l’intime en ces temps troublés”, ajoute-t-elle.

Space Dances aux Subsistances - Photo © Lise Bois

Space Dances aux Subsistances - Photo © Lise Bois

On le voit, qu’il s’agisse de créations numériques muséales de type installations ou expositions, ou de spectacle vivant, nous vivons un moment problématique qui pose plus de questions qu’elle n’offre de solutions. Restons positifs cependant. L’union des acteurs du secteur culturel aux niveaux national et international reste un facteur indispensable à la bonne continuation des activités culturelles de par le monde ; les outils numériques, à leur manière, pallient les obligations de distanciation et aux impossibilités de se déplacer librement. La période reste malheureusement critique et nous oblige à évoluer dans un flou qui, cette fois, ne saurait pas vraiment être taxé d’“artistique”. L’omniprésence du travail en réseau et la prolifération d’écrans et d’interfaces, s’ils aident, ne peuvent bien entendu pas remplacer entièrement le fait de “vivre ensemble” l’émotion d’un spectacle ou la découverte d’une œuvre.

À suivre donc…

Situé à la jonction des arts numériques, de la recherche et de l’industrie, le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux contribue activement aux réflexions autour des technologies numériques et de leur devenir en termes de potentiel et d’enjeux, d’usages et d’impacts sociétaux. www.stereolux.org

Article publié dans la Revue AS - Actualité de la Scénographie N°233

Le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux s’associe avec les Éditions AS (Actualités de la scénographie) pour une série d'articles consacrés aux technologies numériques, à l'art et au design. L'occasion de partager un point de vue original et documenté sur le futur des pratiques artistiques, en particulier dans le champ du spectacle vivant.

Sur le web

Retour sur le workshop Refunct Media par Benjamin Gaulon

Benjamin Gaulon était à Stereolux pour deux jours de workshop intensif autour du projet ReFunct Media, entouré de participant·es issu·es du design, des technologies, des arts du spectacle, de la performance et de la musique.

Benjamin Gaulon aka Recyclism, explore les notions de déchet et technologie (e-waste), d'obsolescence programmée, de hacking et de recyclage, et bien plus encore, depuis presque 20 ans, comme artiste, mais aussi comme enseignant et producteur culturel en France et dans le monde.

L’installation Refunct Media qu’il a présentée aux États Unis, en Chine et en Europe, en collaboration avec un collectif d’artistes: Karl Klomp, Gijs Gieskes et Tom Verbruggen, (ré)utilise des appareils audio-visuels obsolètes tels que des télévisions à tube cathodique, consoles de jeux "antiques", caméra, tourne disque, radios, etc… ces appareils sont interconnectés dans un assemblage linéaire évoquant une chaîne de production ou un étalage. L’ensemble produit une boucle sonore, visuelle et kinétique. Principe que Benjamin qualifie de “Hardware Sampling”.

ReFunct Media 3 & 9 with Karl Klomp, Tom Verbruggen, Gijs Gieskes ©Recyclism

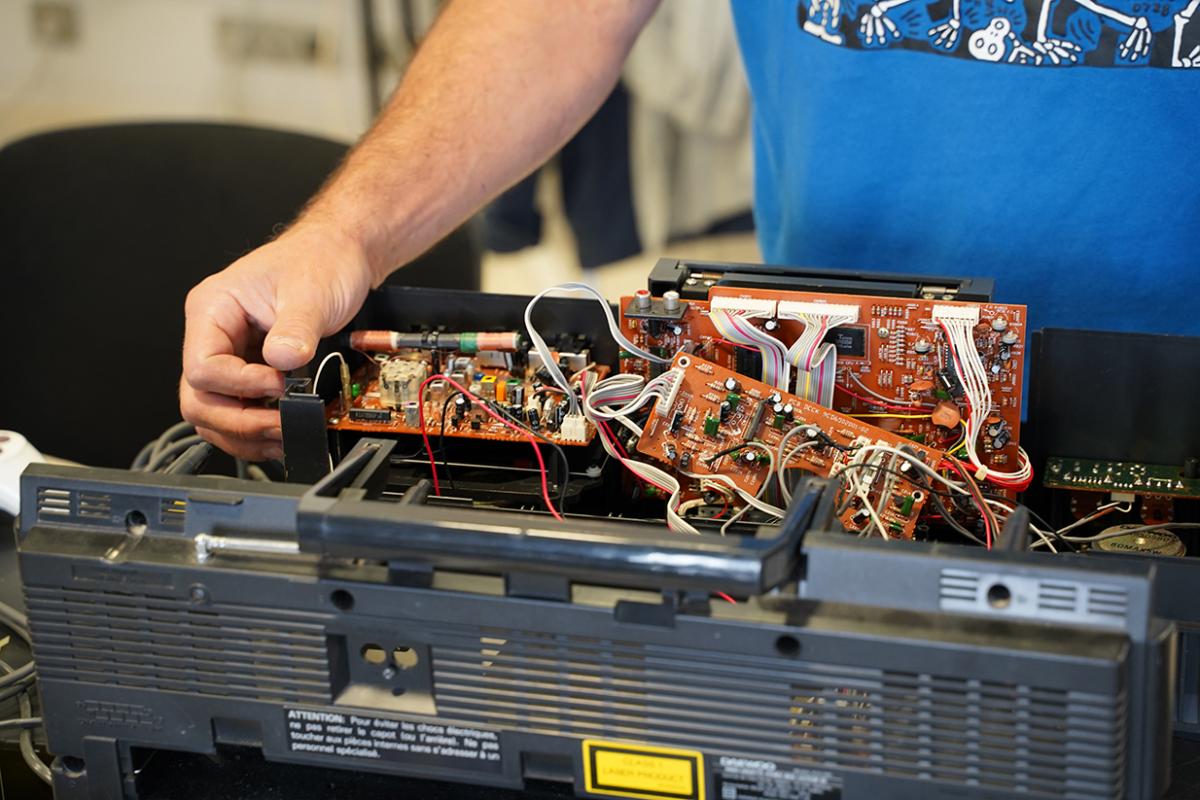

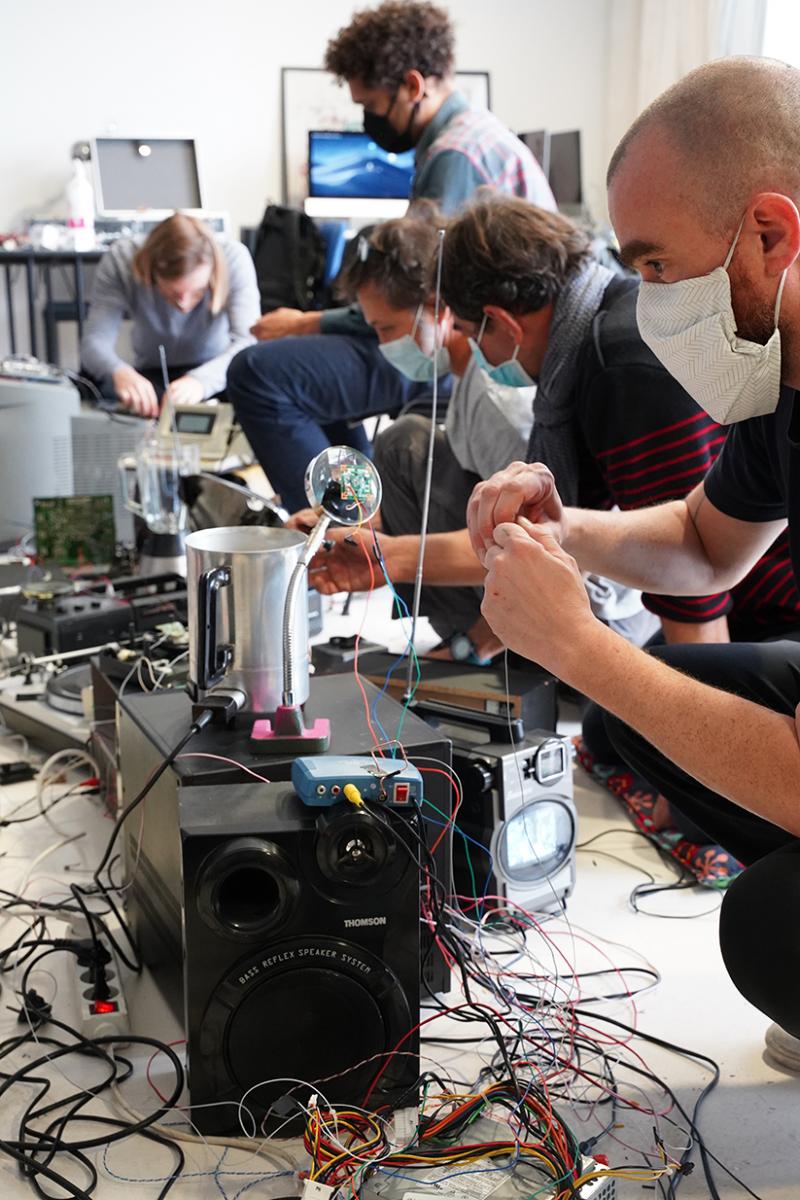

Dans un premier temps, les participants ont exploré les objets technologiques à leur disposition, certains fournis par Benjamin ou Stereolux et d’autres apportés par eux-mêmes. Avant de pouvoir hacker, ou créer des malfonctions (circuit bending), il faut savoir ce qui marche, comment, avec quel écran ou tv. Les appareils étant d’époques parfois très éloignées (des années 70 à la fin des années 90).

L’installation repose sur des principes simples, aucun élément de l’installation ne doit fonctionner seul, chaque appareil doit être connecté à un ou plusieurs autres, l’objectif est de créer une boucle sonore et visuelle riche. Boucles sonores, visuelles et kinétiques qui doivent donc fonctionner ensemble.

Chaque participant commence individuellement et rapidement collabore afin d’enrichir sa ou ses contributions de manière collective. De sorte qu’à la fin, l’installation soit le fruit d’un vrai travail collectif et non de l’accumulation de constructions individuelles.

Ainsi un haut parleur, transformé en micro par un participant, permet à d’autres de produire des sons de basse intensité en sonorisant un moteur de lecteurs cassettes... un peu plus loin dans l’installation, les sons aigus d’un jeu de pong des années 70 sont glitchés par une platine vinyle, même platine qui actionne une radio et un blender, devenant un séquenceur mécanique au cœur de l’installation… encore plus loin une caméra filme le compteur d’un ghetto-blaster à l’infini, sur fond de micro-sculptures kinetiques... un convertisseur vidéo vers signal radio transforme l’espace du workshop en station TV low tech… un tel process pourrait continuer à l’infini, mais les contraintes de temps obligent à une finalité, ou une pause, un arrêt dans ce processus de création, aboutissant à un équilibre fragile et complexe entre ces différents objets et personnes participant à ce processus.

Cette installation, ou plutôt cette expérience, éphémère, on l’espère, aura permis à ce groupe d’explorer le potentiel latent des objets technologiques obsolètes... de co-créer une installation… et de repartir avec un regard nouveau sur les technologies de l’information et de la technologie, leur cycle de vie, leur propre rapport à la consommation.

L'album photo complet du workshop

Plus d’informations sur

www.recyclism.com

www.noschoolnevers.com

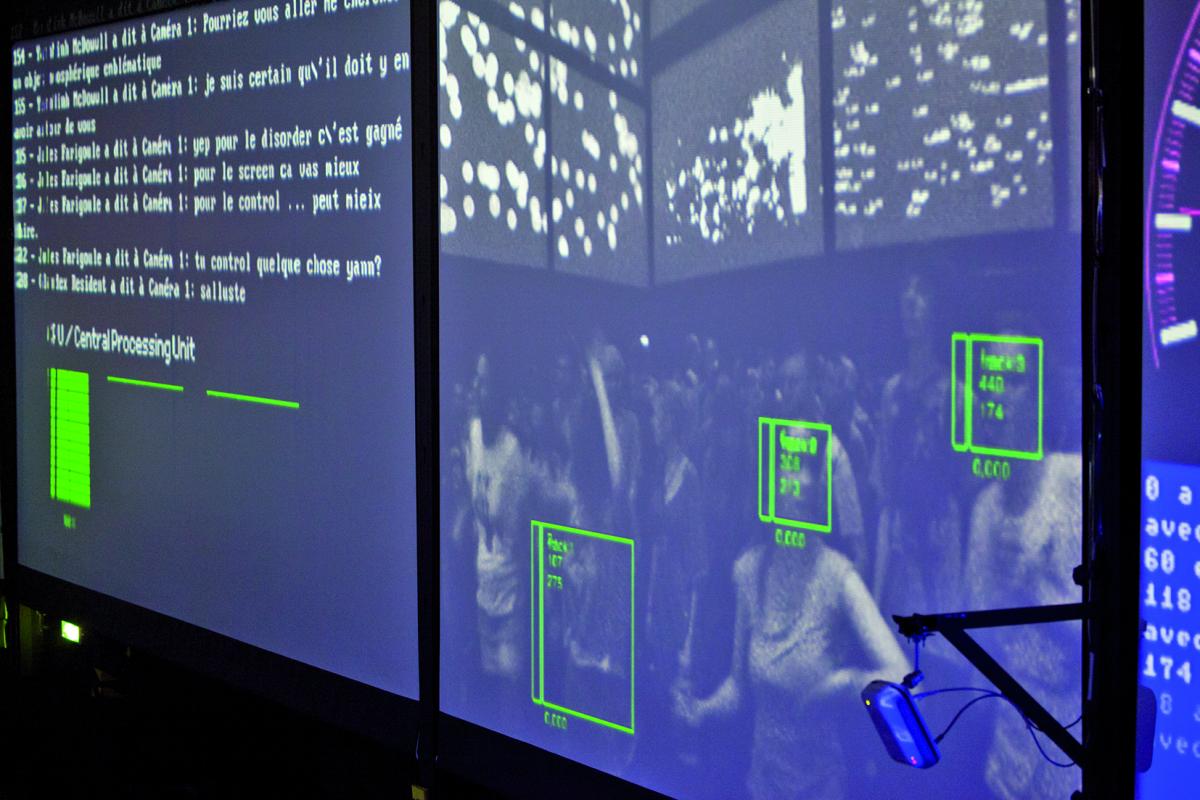

Sous haute surveillance

Entre culture du hack, critique sociale et contestation politique, comment les artistes détournent voire dupent la surveillance de masse ?

Reconnaissance faciale, caméras omniprésentes dans l’espace public, collecte des données personnelles, traçage et même traquage en ligne ou via l’appli d’un smartphone... Alors que sonne le glas de l’anonymat, les artistes s’insurgent contre la multiplication de ces atteintes aux libertés individuelles en s’emparant des outils de la surveillance pour les démystifier, les détourner et les critiquer. Pourtant, l’art de la surveillance – l’artveillance de certains universitaires – ne se cantonne pas au numérique et plonge ses racines technocritiques dans les contestations de la première révolution industrielle. Sauf que l’ampleur et la systématisation de la surveillance de masse sont sans précédent et obéissent non plus à des choix technologiques ou sociaux, mais bien politiques.

En ce sens, la période qui suivra le 11 septembre marque un tournant dans la reconnaissance de l’art de la surveillance, comme en témoigne la multiplication des expositions autour de ce sujet. Alors que la Tate accueillait Exposed: Voyeurism, Surveillance and the Camera dès 2010, Rhizome et le New Museum de New York organisaient en 2015 un événement art & tech réunissant l’activiste Jacob Applebaum et l’artiste chinois Ai Weiwei venus évoquer leur vision de l’art de la dissidence sous haute surveillance. En effet, l’artiste chinois avait installé des webcams chez lui – les “weiweicams” – diffusant son quotidien 24h/24 sur un site dédié. Une autosurveillance militante qui ne fut pas du goût des autorités du gouvernement central.

La fin d’un âge d’or ?

Les révélations d’Edward Snowden ne sont certainement pas étrangères à cet engouement. Une exposition fera date. En 2016, le Whitney Museum of American Art accueillait l’artiste, journaliste et réalisatrice Laura Poitras, lauréate du prix Pulitzer et oscarisée en 2015 pour son film documentaire Citizenfour retraçant le parcours et la traque du lanceur d’alerte. À la frontière de l’installation immersive et de la performance, l’événement du Whitney intitulé Astro Noise se référait au nom du fichier crypté confié en catimini par Edward Snowden à la journaliste en 2013. Une liste accablante de preuves témoigne de la surveillance de masse opérée par la NSA (National security agency). Programme de surveillance par drones, guerre de renseignements, sévices à Guantánamo, … Astro Noise balayait toutes les terreurs de l’Amérique post 11/09, passées au crible acerbe de la journaliste comme autant d’appels à la prise de conscience des visiteurs.

Face to Facebook de Paolo Cirio - Photo © Paolo Cirio/Courtesy

Face to Facebook de Paolo Cirio - Photo © Paolo Cirio/Courtesy

“Il serait faux d’affirmer que l’âge d’or de l’art de la surveillance appartient au passé”, explique Léah Snider, chercheuse canadienne spécialiste de ces questions. “Les modèles de surveillance et de saisie n’ont cessé de se perfectionner depuis 2014 et les artistes continuent à se pencher sur la question de la relation entre les nouvelles technologies et la vie privée ; et elle se pose incontestablement dans la société actuelle. Mais j’observe depuis cette période une plus grande acceptabilité sociale du contrôle numérique de nos espaces de vie quotidienne. En réponse, plusieurs artistes nous informent ainsi des différents types d’interactions qu’entretient l’homme avec les algorithmes au quotidien et l’usage répandu de technologies intrusives dans nos habitudes de consommation ; en d’autres mots, il s’agit d’un regard sur la surveillance commerciale, plus qu’étatique.”

La vidéosurveillance et ses récents avatars, les drones, ont largement inspiré les artistes, notamment Trevor Paglen connu pour avoir dévoilé les bases du complexe militaro-industriel américain. Plus insidieuse, la collecte – voire le pillage des données personnelles – et la toute puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) constituent un vaste terrain de jeu pour les artistes de la donnée.

“La naissance esthétique et conceptuelle de l’art de la surveillance relève de plusieurs médiums, dont la photographie. À l’époque où j’étudiais l’art de la surveillance et les œuvres de David Rokeby (pionnier de l’art interactif), c’est la vidéosurveillance qui demeurait le médium de prédilection de cet art puisqu’elle permet, par son temps instantané, de renvoyer au regard continu et d’explorer l’instant”, ajoute Léah Snider. “Les technologies se sont affinées mais les œuvres d’artistes actuels révèlent ce même jeu de pouvoir qui s’exerce entre le regardant et le regardé. Le regardant se présentant ici – en référence aux algorithmes – comme ‘non-humain’.”

L'œuvre de l’artiste italien Paolo Cirio en est un bon exemple. Chantre du détournement critique des nouvelles technologies, il se distingue par son profil polymorphe d’artiste conceptuel, de hacker et d’activiste. En s’attaquant aux systèmes de l’information et à la pseudo transparence des espaces sociaux dominés par le Net – vie privée, démocratie, finances – il soulève les problèmes éthiques posés par la domination des GAFAM dans l’utilisation de nos données personnelles. À son palmarès, de nombreux prix décernés par le prestigieux festival d’arts numériques Ars Electronica et une belle collection de poursuites en justice. Pour la création de Face to Facebook (2011), l’artiste a ainsi aspiré plus d’un million de profils sur le réseau social. Filtrés par un logiciel de reconnaissance faciale, il en a extrait quelque 250 000 pour créer un faux site de rencontres basé sur l’analyse des expressions de visage. Cela lui aura valu l’ire de la firme et une couverture médiatique en proportion.