J’AI TESTÉ : IN.VISIBLE(S) - LES PERFORMANCES

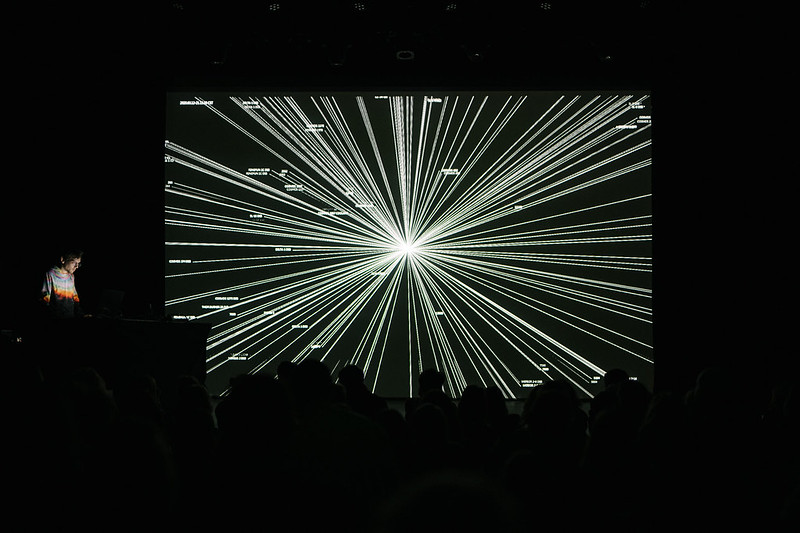

Quadrature – Orbits

Orbits marque la première performance live du temps fort IN·VISIBLE(S). Elle nous propose de prendre connaissance de choses « inintéressantes mais belles » selon les mots introductifs de Sebastian Neitsch, un des deux membres du collectif Quadrature et performateur du projet sur scène. Le travail mis en place cherche à visualiser à partir des données de l’US Air Force, l’ensemble des entités — pour la plupart des déchets — flottant dans la basse orbite terrestre. Relégué sur le côté de la scène en salle Micro, Neitsch disparait rapidement pour nous tourner vers l’écran de projection à l’arrière.

La mention « Here and now » entame le spectacle sur fond noir pour ensuite laisser place à l’apparition successive de simples lignes, blanches et droites, possédant une même origine, le centre de l’écran. Chacune est accompagnée d’une valeur kilométrique variant avec le déplacement de l’extrémité extérieure de chaque ligne ; un son lisse accompagne chacune d’entre elle. Après l’émergence d’un certain nombre de ces droites, leur géométrie s’estompe pour ne laisser que les textes, finissant eux-mêmes par se changer en points. Ces points terminent leur existence pour dessiner des courbes : les trajectoires orbitales des objets spatiaux. L’ambiance sonore est à ce moment saturée.

Par un dézoom progressif, on voit la silhouette de la Terre apparaitre de manière nette et complète : on subit le choc numéraire produit par les dizaines de milliers d’entités faisant leur petit bout de chemin au-dessus de nos têtes. Leur mouvement de rotation perpétuelle autour de notre planète semble fabriquer un manteau parfait, une exo-couche invisible dans le monde « réel ».

La performance perd alors son côté exhaustif, scientifique, en nous ramenant progressivement vers le cœur de la Terre laissée creuse, alors seulement définie par les orbites. Le projet devient un voyage esthétique, abstrait, décontextualisé par l’intérieur. En se rapprochant on perçoit aussi que toutes les courbes observées comme telles, ne sont en fait que l’addition de toutes leurs coordonnées ponctuelles enregistrées par nos appareils. Une ampleur de données toute aussi vertigineuse que leur représentation.

Mis à part remercier le public à la fin de l’évènement, l’artiste n’insiste aucunement sur ce qu’il vient de montrer, il laisse son audience avec l’expérience nue. Si l’intention n’était que de révéler — et la tâche est largement accomplie ! —, difficile de ne pas voir dans Orbits la contrepartie cosmique de l’action polluante de l’humain. A première vue cela pourrait moins nous inquiéter car après tout, l’espace est extérieur à la Terre. Mais il s’agit bel et bien de notre orbite et les répercussions sont concrètes : qu’il s’agisse d’une accaparation du paysage céleste à court terme — parfois à des fins commerciales parce qu’on n’arrête pas le progrès et qu’il faut bien faire tourner nos smartphones —, ou de la constitution sur un temps plus long de la « prison Terre » car tous les objets en flottement sont autant d’obstacles à l’exploration spatiale. Quadrature nous rappelle que ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas que les problèmes cessent d’exister, et nous avons tous un devoir d’attention à exercer avant qu’il ne soit trop tard.

Myriam Bleau – Ballistics

Performance d’introduction de la soirée du vendredi, Ballistics s’est installé sur la scène de la salle Maxi avec une mise en scène minimale constituée d’un laser scindant l’espace d’intervention en deux dans sa largeur puis agrémentée au fur et à mesure de quatre sphères blanches flottant entre le premier et l’arrière-plan nouvellement créé. Accompagnée d’une bande son électronique enveloppante, l’artiste vient ensuite interagir avec chacune des « balles » pour moduler la progression mélodique de celle-ci.

La qualité du spectacle se dévoile progressivement avec l’apparition successive des entités virevoltant dans une obscurité quasi-totale, nuancée par le laser alternant entre un jet droit et net, et des dilatations produisant un rideau de lumière.

Myriam Bleau est presque toujours indiscernable si ce n’est lorsqu’elle s’empare d’une des sphères, l’arrêtant au passage dans son parcours aléatoire. Quand bien même sa présence devient observable, elle demeure implicite, fondue dans le noir, et son existence scénique ne nous est offerte que par les gestes qu’elle pratique avec la boule qu’elle choisit de manipuler. Sa simili danse indique le rôle en musique que jouent les sphères puisque les mouvements brusques — d’un coup artificiels, si ce n’est humains en comparaison des trajectoires qu’elles opèrent avant — sont autant d’impacts sonores ou saccades, muant en plages lancinantes lorsque la manipulation devient plus dessinée.

Ballistics (foreshadowing) from Myriam Bleau on Vimeo.

L’action passive des balles sur le fond musical prend une qualité d’illusion : si au début de la performance il parait clair que leur vol semble produire l’ameublement phonique, ambiant par la nature de leur parcours tantôt flottant, tantôt en balancement, leur prise en main soudaine par l’artiste tend à faire disparaitre cette sensation. Une fois que le mouvement perpétuel est mis en place, ce n’est que par l’action de perturbation que la performance devient « visible ». Dans un retournement discret, l’espace physique n’existe alors que par l’espace musical. Ce qui décuple la qualité synthétique du bain électronique et permet de produire un paysage lisse et froid, prenant un caractère brutal à chaque intervention de Myriam Bleau.

Impression soutenue de surcroit par les variations lumineuses du laser changeant du bleu, au rouge et au magenta. Conséquence marquante de l’utilisation d’un brouillard artificiel, chaque individu du public se retrouve « isolé » sur son siège, enveloppé dans un nuage, répondant par la même occasion à la disparition de l’artiste. On assiste à la fin à un balais dystopique où les sphères devenues drones en libre circulation génèrent une projection circulaire au sol, comme des appareils de surveillance dont les perturbations génèrent des glitchs dans le sombre océan sonore. Dans la mesure où rien n’est parfait, on aimerait penser qu’une performance comme celle-ci profiterait largement d’un espace sans limites perceptibles : apercevoir le fond et les côtés de la scène diminuant en partie l’immersion proposée.

Max Cooper – Yearning for the Infinite

La performance de Max Cooper, suivant Myriam Bleau, sera venue conclure malgré elle la phase « spectaculaire » du temps fort IN·VISIBLE(S). Yearning for the Infinite, littéralement "Le désir d’infini", est une mise en forme sono-spatiale du dernier album éponyme de l’artiste. Mais plutôt que de se pencher sur une critique de ce dernier, on essaiera de s’en tenir à la proposition performative montrée en salle Maxi.

La mise en scène peut sembler, au premier abord, relativement classique : une table de mixage placée centralement avec derrière elle un écran opaque toute-hauteur toute-largeur, sur son devant un voile semi-transparent embrassant aussi toutes les dimensions de la scène, et arborée sur ses côtés par des rideaux blancs.

La projection commence par un message — ‘If we are lucky, we have grace’ — suivie par l’apparition d’un point central sur l’arrière-plan. Se développe ensuite une cellule orageuse enveloppant petit à petit l’espace en volume : le voile du premier plan prend tout son sens et permet à la projection de créer l’illusion de la profondeur. L’artiste encore visible est engouffré par la matière au son d’une plage ambiante. La vidéo finit par sortir du cadre de la scène pour se retrouver sur les côtés de la salle de concert. Le champ de vision du public est monopolisé dans son entièreté, à 180°.

S’en suivent une succession d’univers, de dimensions uniques mariées à chaque morceau de l’album, disposant à chaque fois d’une identité propre mais cependant animés par le concept englobant de structures universelles fabriquées par l’accumulation et la transfiguration d’images concrètes (chronophotographie, ouvrages humains tels que des autoroutes, des villes, des extraits de nature …) et de représentation à tendance abstraite (motifs géométriques en 2D et 3D, fractales, tableaux mouvant quasi impressionnistes …). Le « concert » ferait de Max Cooper le Terrence Malick des arts performatifs. Le compositeur en vient d’ailleurs très rapidement à disparaitre dans le maelstrom de formes videoprojetées.

Il n’y a pas grand intérêt à essayer de décrire ce que le musicien qualifie lui-même de chapitres : il y en a autant que de morceaux de l’album d’une part, et tous sont autant de micro trips sous acide aussi riches que complexes.

Ce qu’on peut toutefois en dégager c’est l’effort de faire répondre l’artificiel au naturel, avec un travail de présentation arrimant le regard au centre du dispositif. Ce centre sert souvent à travailler la symétrie pour mieux l’effacer ensuite par le biais de motifs en développement perpétuel : les « structures » graphiques mutent en « substances ». L’esthétique proposée est hyper exhaustive puisque répond à l’épopée morphologique, une aventure colorimétrique. On est plongé dans une série de big bangs synesthésiques.

Parfois caricaturale — serait-ce par soucis de clarté absolue ? — cette proposition du « tout est tout » (i.e. l’infini) n’en n’est pas moins inspirante. Comme pour faire un clin d’œil à feu l’astronome Carl Sagan qui imaginait la vie comme un moyen pour l’univers de s’appréhender lui-même. Mind blown.

Cette intention exprimée clairement par Max Cooper lorsqu’il décrit les tenants d’une performance intimement liée à l’album tendrait presque à desservir la partie musicale accompagnant l’expérience visuelle : il faut comprendre par-là que la proposition des compositions ne répond pas nécessairement à l’ambition expérimentatrice de la projection. L’illustration par des genres assez distincts comme de l’ambient, de la techno mélodieuse à tendance rave en passant par de la dubstep ultra agressive (à certains moments carrément pénible ; impression non pas personnelle mais recueillie à droite à gauche après le concert), appose un frein à l’explosion vidéo beaucoup plus audacieuse.

Certains univers sont beaucoup plus digestes que d’autres. Et en même temps, c’est aussi le contraste flagrant entre eux qui élève le projet. Parfois de manière absurde dans la mesure où pour les personnes qui comme moi n’était pas familière avec l’album, chaque clôture de chapitre après plus d’une heure de spectacle semblait enfin incarner la conclusion de cette recherche d’infini tant désirée.

Malgré cette impression persistante d’avoir assisté à plus qu’un concert mais à moins qu’un réel chef d’œuvre pluridisciplinaire, difficile de rester avec de l’amertume : le boulot fourni est i-n-c-r-o-y-a-b-l-e, ni plus ni moins que totalement spectaculaire.

Les « j’ai aimé parce que » et « je n’ai pas aimé parce que », bien que valables du fait de passages tantôt incroyablement frustrants tantôt curieusement transcendants, ne permettent pas de saisir la complexité de ce que propose Max Cooper sous cette forme. C’est là où réside toute la réussite de la performance Yearning for the Infinite, celle que d’être elle-même plus que la somme de ses parties. Et ce n’est pas faute d’avoir titillé l’audience en pratiquant un rappel (mais c’était donc bien un concert ?!?) en l’illustrant d’un échiquier mondrianesque sous amphétamines se délitant en mur de données nous renvoyant par une dernière mise en abîme dans la matrice — tout ce que nous venons de voir et entendre n’étant ni plus ni moins que le fruit de zéros et de uns.

Voir aussi

J’ai testé : In.Visible(s) - Soirée de lancement / Vernissage

J’AI TESTÉ : IN.VISIBLE(S) - L'EXPOSITION ET LES INSTALLATIONS